Типографика и эмоции

Для меня всегда было чем-то загадочным, секретным, таинственным всё, что касалось подбора шрифта к проекту. Вот как люди точно попадают в эмоции, в ощущения, в общий стиль проекта подбором шрифта? Их ведь сотни, тысячи вариантов! Какой выбрать? Построже или понежнее? С завитками или без? Гротеск или антикву? Про акцидентные вообще молчу, там совсем "креатиФФФ" и паника для меня.

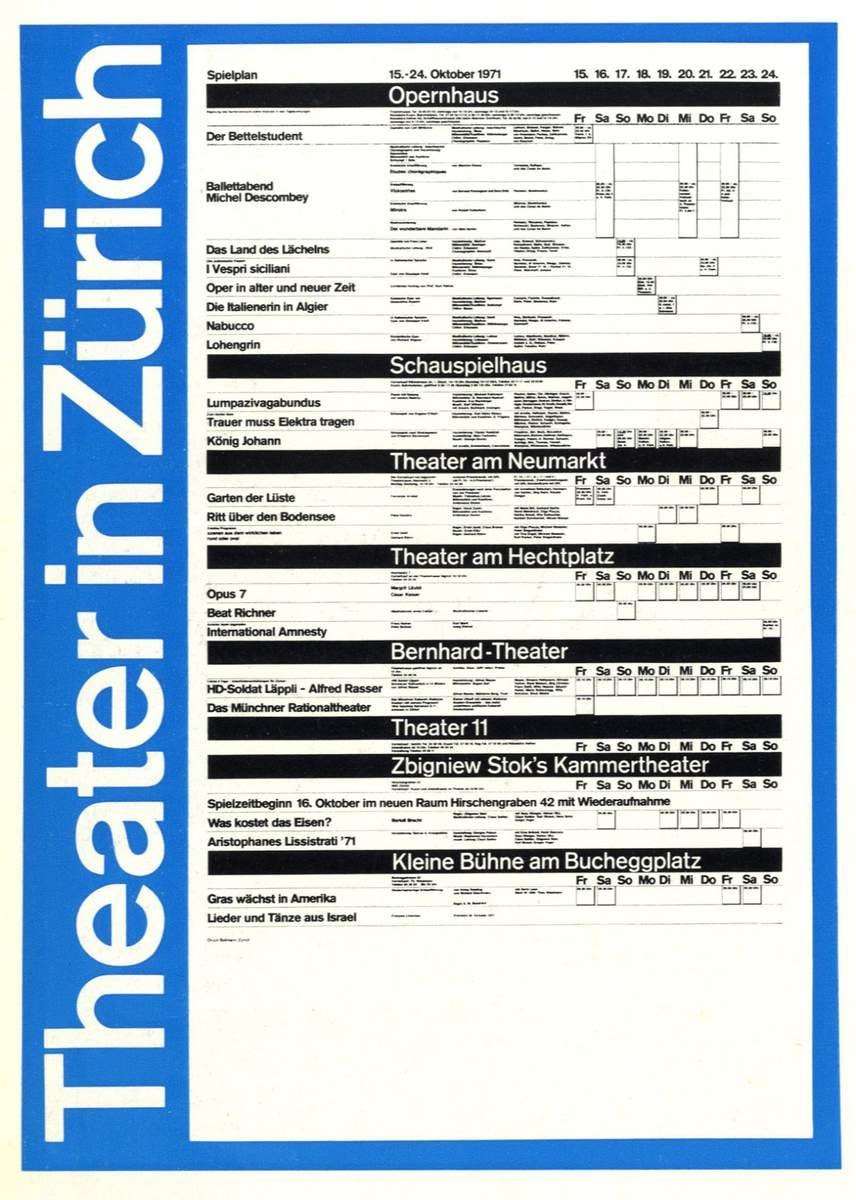

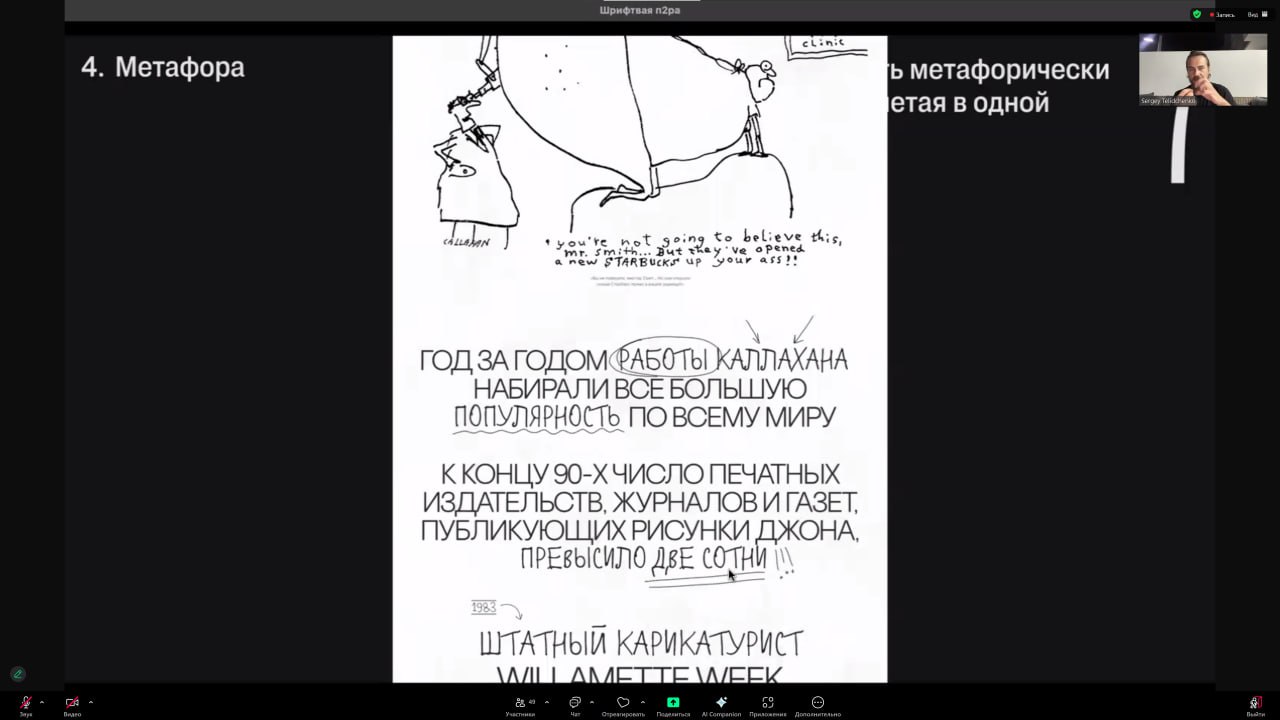

Весенний интенсив по шрифтовой паре у Сергея @stelidchenko очень впечатлил глубиной и детальностью работы со шрифтами

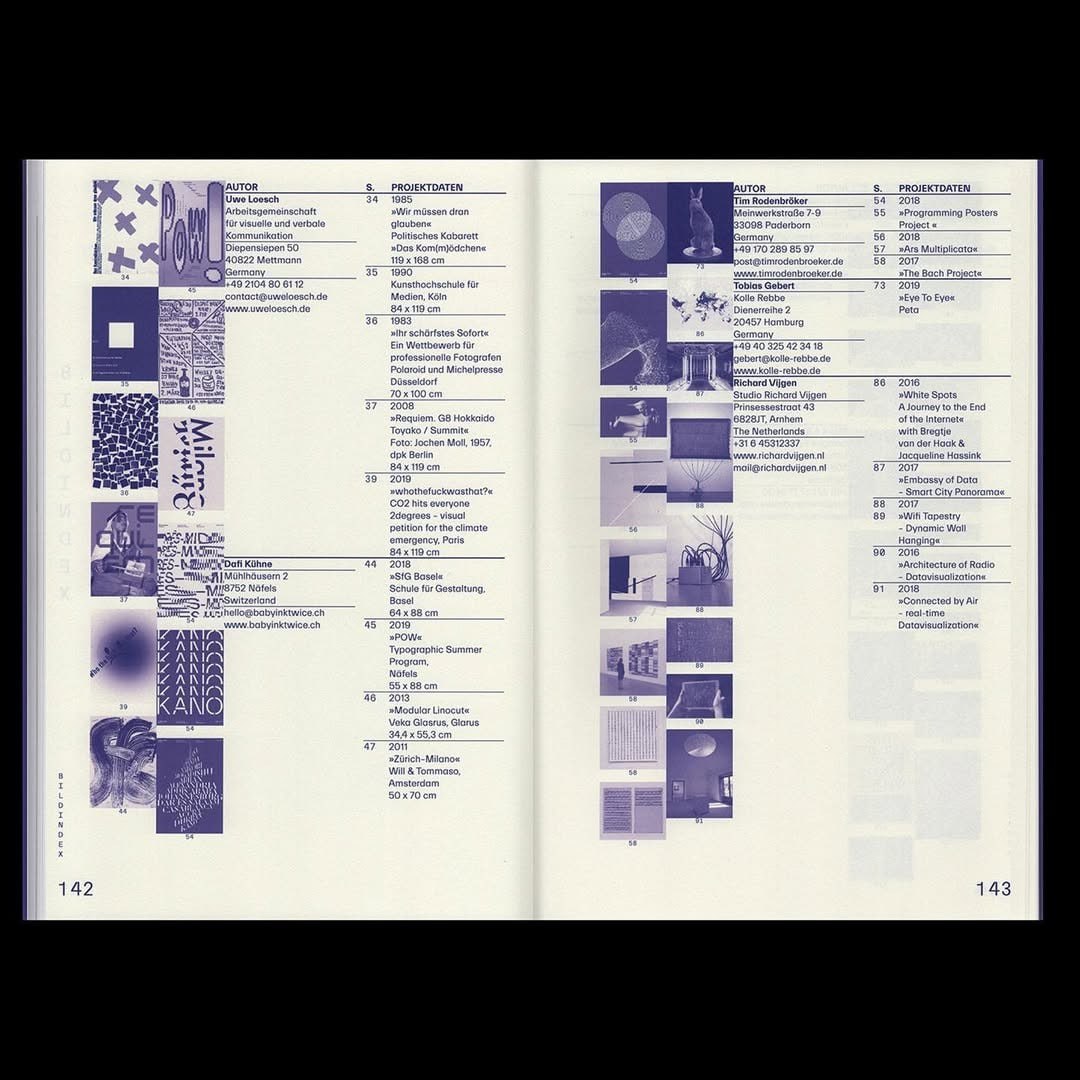

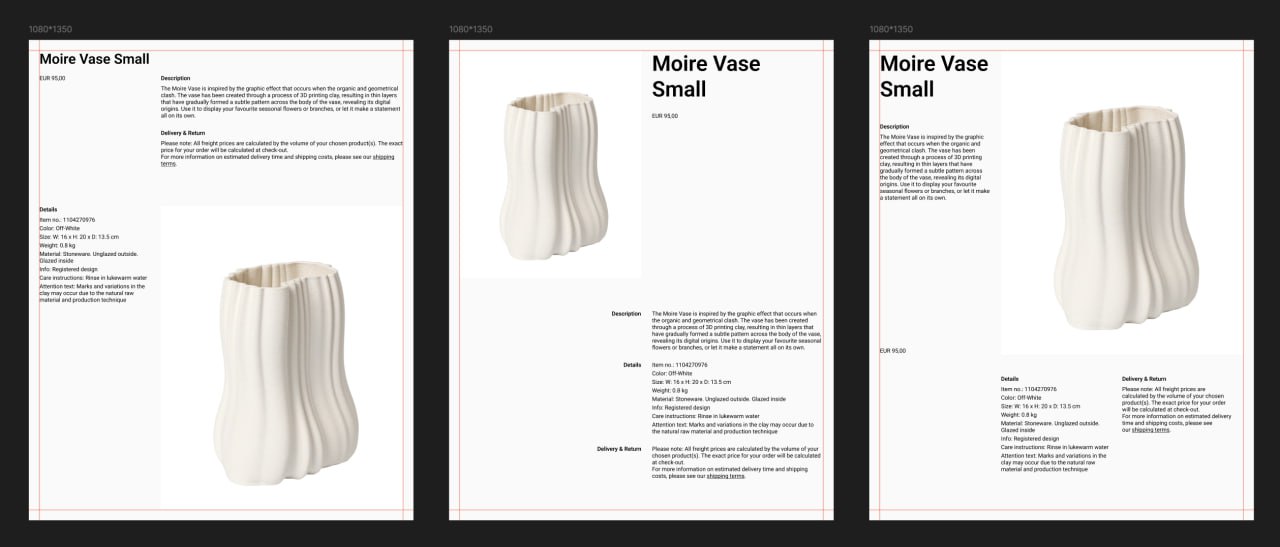

Оказалось, что шрифты имеют свои достаточно обширные градации, имеют общие черты в рамках какого-то типа (например, открытая апертура знаков гуманистических гротесков или отрицательный угол наклона оси овалов букв у антикв старого стиля).

Я предполагала, что в типографике много нюансов и деталей, но не думала, что они как-то особо систематизируются и поддаются нормальному человеческому описанию, а не только "ну я так чувствую!".

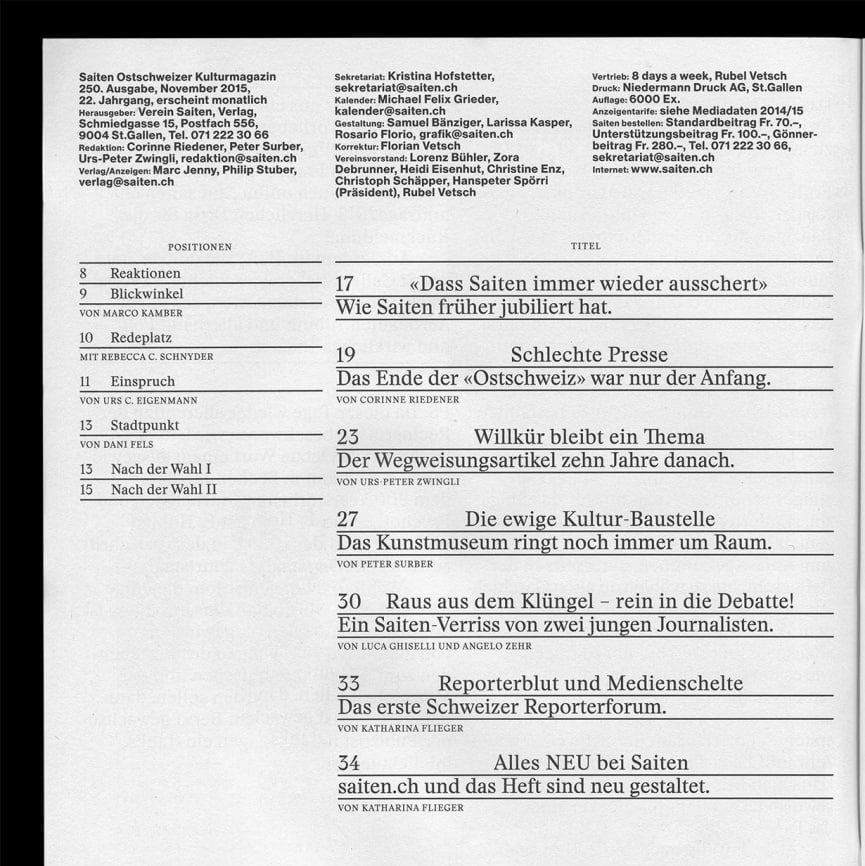

Как вы уже знаете, мне в целом ближе не чувственный формат презентаций, а рассчетно-аналитический

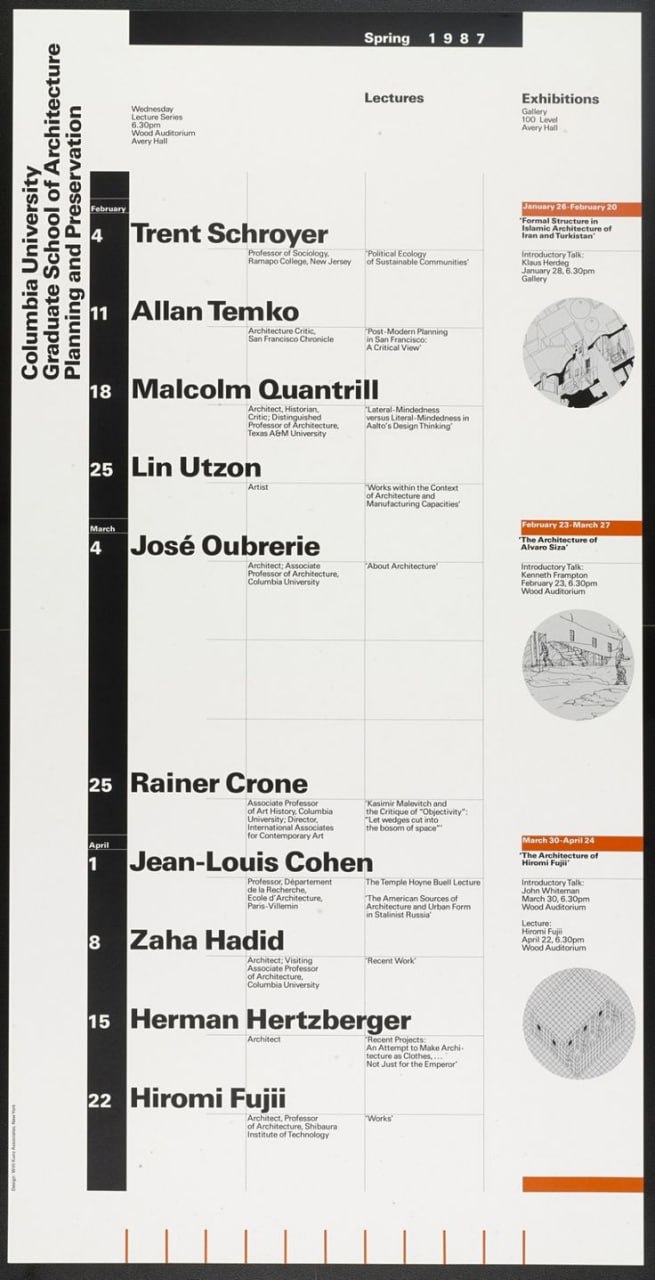

Между креативной презентаций про саморазвитие и личностный рост и презентацией с отчетной аналитикой я почти всегда выберу второе))) я кайфую от работы со статистикой, аналитикой, цифрами, данными, структурированием информации. Обожаю делать сложные и объемные рассчетные данные простыми и наглядными для восприятия с однозначными и понятными выводами. А вот задачи создания атмосфЭры, трансляции ваааайба и прочее у меня вызывали нервный тик и панический ужас.

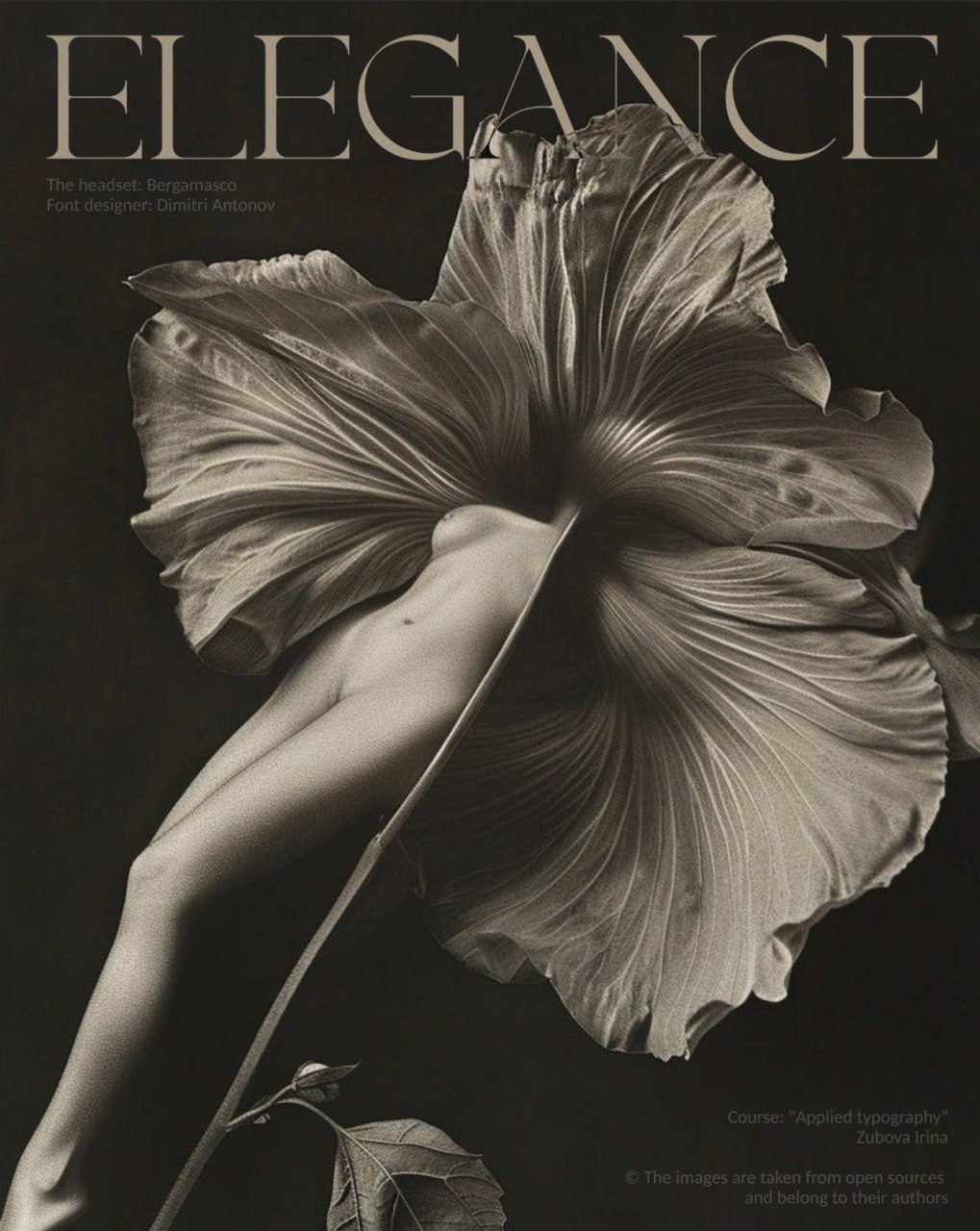

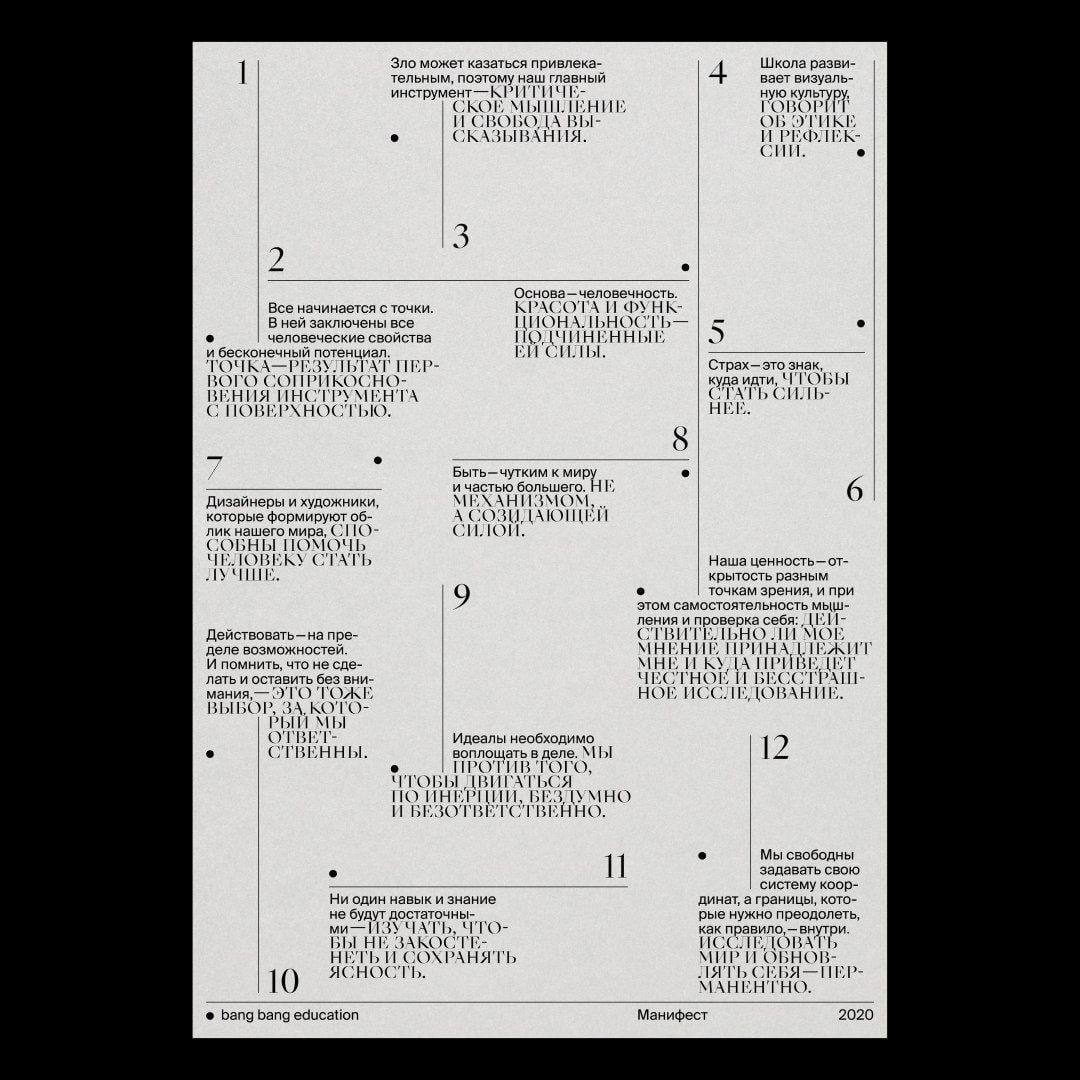

Буквально вчера я (с отставанием от графика) досмотрела модуль по типографике и сдала домашку. Она, на удивление, оказалась маленькой по объему, всего 1 плакат/разворот. Это и правда "на удивление, маленькая", поверьте😐

Около 5 часов лекционного контента только про типографику — это ооооочень увлекательно и познавательно! Кроме того, это сильно понятней становится после того, как изучил остальной материал про композицию, геометрию и пластику, движение и ритм.

Сейчас я даже немного начинаю понимать тезис Сергея о том, что сложность темы подбора шрифтов к проекту сильно преувеличена

Но я понимаю, почему так — эта тема не осваивается с наскока, здесь тоже есть свои принципы и правила, которые нужно знать и использовать. А вот когда у тебя есть рабочая схема, как действовать, как анализировать, как подбирать — то даже для меня, технаря до мозга костей, становится на удивление понятно, как нужно действовать.

И нет, я пока не могу посмотреть на картинку, в уме чекнуть десяток-другой знакомых мне гарнитур и за минуту подобрать нужную)))) но я понимаю, что мне нужно сделать, как мне это нужно сделать, по каким критериям проанализировать, чтобы ощутимо сузить круг поисков и "понимать, куда копать".

😻О, дивный новый мир типографики — готовься, я иду с тобой дружить!

- - -

П.С. Челлендж по референсам не задался, откликнулось всего 3 человечка, но мы все равно поболтаем и посмотрим, что получилось)) думаю, на следующей недельке, в начале, сделаю эфир. На этой буду активно добивать дальше обучение и готовиться к еженедельной консультации.

Рубрика #наставник